-

カテゴリ:6年

根岸小学校の人気給食 -

こんにちは、私たちは6年2組のSNSグループです。総合の授業で根岸小学校の給食はこんな感じなんだなと知ってもらいたいので、この根岸小学校のホームページを使って根岸小学校の給食の人気メニューをあげていきたいと思っています。ぜひ見てください。

公開日:2026年01月09日 16:00:00

更新日:2026年01月13日 12:46:30

-

カテゴリ:6年

祝 ご卒業! -

響け 輝け 心をつなぎ 未来への一歩を 踏み出そう

穏やかな日差しに包まれて,45回目の卒業式を,無事に挙行することができました。

6年間の学びの総仕上げをして,卒業生の皆さん,立派に笑顔で巣立っていきました。

様々ご協力いただいた保護者の皆様,地域の皆様,ありがとうございました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

公開日:2025年03月18日 13:00:00

更新日:2025年03月20日 18:36:14

-

カテゴリ:6年

6年生~かがやき発表会「新時代の主人公になろう」 -

6年生が総合的な学習の時間「かがやき」で取り組んできた学習の成果を,後輩向けに発表しました。

先日の授業参観の時と同じように,体育館にブースを設けてのポスターセッション方式。下学年の児童の皆さん,先輩たちの,センパイならではの学習の成果に,興味津々に耳を傾け,また体験していました。

さながら卒論の発表会みたいで……とっても頼もしかったです。●授業参観の様子(2025/2/7)

公開日:2025年02月27日 13:00:00

更新日:2025年03月03日 10:52:30

-

カテゴリ:6年

新時代の主人公になろう〜6年生 -

6年生の皆さん、卒業に向けて、カウントダウンが始まりました。

2/7(金)

●総合的な学習の時間〜新時代の主人公になろう〜

この一年間、取り組んできた、総合的な学習の時間の学習成果発表会を行いました。授業参観と懇談会に合わせた開催。たくさんの保護者の皆様をお迎えして、ポスターセッション方式で行いました。

AIの活用法、ネット上での振る舞い方(デジタルシティズンシップ)、ゲームづくりやマイクロビットの制御を通したプログラミング学習など…それぞれにブースを設営して、皆さん、熱心にプレゼンしていました。

「これからはどんな時代になるだろうか」「新時代に必要とされる力って何?」「その力を身に付けるためには何をしたら良いか」……未来志向の学習成果は、このあと、後輩たちにも披露する機会を持ちます。

ご来校いただきました皆様、ありがとうございました。この場をお借りして、お礼申し上げます。2/10(月)

●卒業遠足〜八景島シーパラダイス

雲一つない晴天のもと、全編グループ行動で催行。児童にその多くを委ね、このような形をとることができるというのは、とても価値のあることだと思います。

シーパラに来たのは低学年のとき以来、というお友達も結構多く、小さい頃とはまた違った、高学年らしい楽しみ方をしているようでした。卒業まであとひと月と少し。残された日々を大切に過ごしてくれることを願います。

公開日:2025年02月10日 10:00:00

更新日:2025年02月27日 14:10:54

-

カテゴリ:6年

第58回小学校児童ボール運動大会 -

好天に恵まれて,今年度も各校のグループごとに開催しました。本校からは大塚台小学校への遠征組とホーム組(大塚台小と大津小をお迎えして)に分かれての参戦。

児童の「はじめの言葉」にあったように,お互いの文化の違いを感じながら(本校は熱き思いを秘めながらも常にスマート(^^ゞ),「スポーツを通した交流」を楽しんでいました。

公開日:2024年12月04日 14:00:00

-

カテゴリ:6年

いじめを科学する~6年生 道徳科 -

「いじめは,してはいけないことなのだから,してはいけません」

そんなことは,いろいろな場面で経験したり,大人から言われたりして,小学校に入る前から知っているし解っていること。確かにそうなんだけど,なんでいじめは起こってしまうの?

こんな問いから始まる道徳科の授業を,クラスごとではなく「学年」で行いました。

道徳科の授業は多くの場合,教科書掲載の教材(だいたいが読み物教材)を使って行います。読み物に盛り込まれた登場人物の心情や,飛び交っている道徳的価値を読み取りつつ,多面的・多角的に考えて,冒頭のことを自分の生き方のなかに反映させていく,というような流れです。

でも,今回は違いました。学年担任がオリジナル教材として選んだのは「いじめと認知の歪みに関する研究」にかかる文献です。子供向けの科学雑誌に掲載されている記事を使わせていただきました。その言説によれば……

普通なら,いじめをしないような自己調整過程が,私たちの心の中の機械の箱のようなところで働いているのだけど,時としてこの箱を壊す「認知の歪み」がある,と言います。日々の学校生活で「認知の歪み」が引き起こしていると思われる,さまざまな事象に目を向けつつ,それこそ多面的・多角的に考えたり,考えをみんなで共有したりしながら,それらを自分事としていきました。

児童の皆さん,ちょっぴり新鮮な視点を持って,いじめ問題と向き合うことができたと思います。認知の歪み,という視点で見ていくと,これは子どもたちだけに限ったことではありません。7種類に分けられた認知の歪みを整理して板書しながら,授業者たち,つぶやきあっていました。「これって,もしかしたらウチらも似たようなこと,やっちゃってるかもね」「運動部系の部活指導の指導者なんかとかでも,あるある?」

そんなオトナたちの内省をも促すような教材になっていました。これは,道徳科の授業を進めるうえでも,大変重要なこととされています。最後に学習指導要領解説『特別の教科 道徳編』p.16~ 関係箇所を引用して,自戒としたい,と思います。なお,道徳科の授業では,特定の価値観を児童に押し付けたり,主体性をもたずに言われるままに行動するよう指導したりすることは,道徳教育の目指す方向の対極にあるものと言わなければならない。多様な価値観の,時に対立がある場合を含めて,自立した個人として,また,国家・社会の形成者としてよりよく生きるために道徳的価値に向き合い,いかに生きるべきかを自ら考え続ける姿勢こそ道徳教育が求めるものである。

● 資料執筆者

甲南大学 文学部人間科学科・大学院人文科学研究科

准教授 大西彩子(研究室HP)大西彩子の研究室 (konan-u.ac.jp)

公開日:2024年10月18日 13:00:00

更新日:2024年10月21日 11:53:54

-

カテゴリ:6年

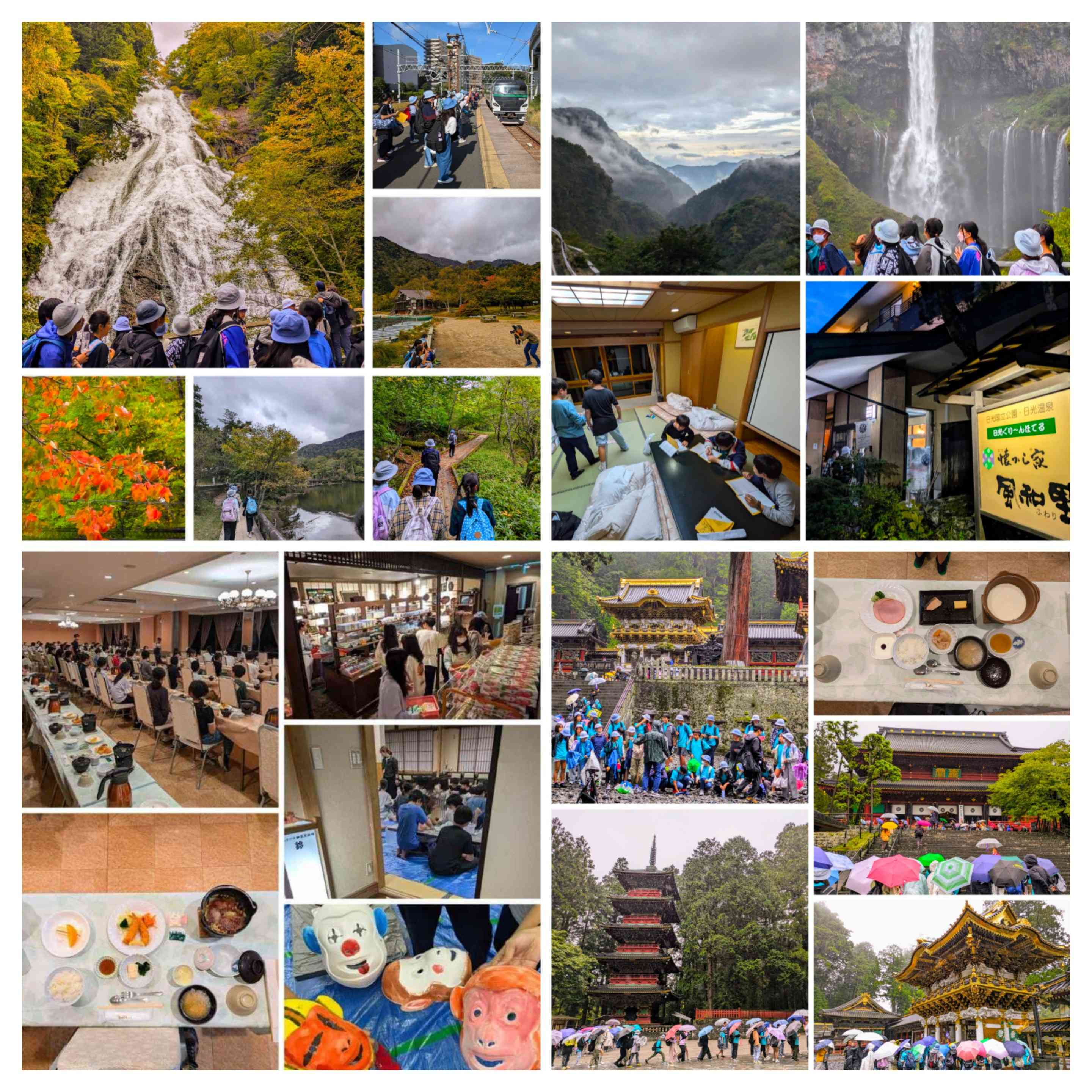

6年生、修学旅行 -

全行程を通して雨模様となりました。その分、このような天候でしか味わうことができない、様々な情景に出会うことができました。

2日間の経験、学んだことは、このあとの授業で、教科横断的に活用していきます。公開日:2024年10月08日 13:00:00

更新日:2024年10月09日 16:51:15

-

カテゴリ:6年

鎌倉巡り〜6年生 -

穏やかな天候に恵まれて、ほぼ全行程グループ行動で鎌倉を巡りました。社会科、歴史の学習とリンクさせた取り組みです。

歴史に特別な興味がある人は、かなりディープに、そうでもない子はそれなりに…往時の様子をイメージできたのではないかと思います。

今回の企画のもう一つの目玉は、保護者ボランティアの皆様に、各ポイントの見守りをお願いしたことです。

私の小学校経験の中では、ミシン学習や低学年の校外学習などのお手伝いをしていただいたことがあります。保護者、地域の皆様に授業の補助をお願いすることは、文部科学省も推奨しており、今後、さらに広がりを見せることと思われます。

ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。この場をお借りして、お礼申し上げます。公開日:2024年06月20日 13:00:00

更新日:2024年06月22日 23:01:19

-

カテゴリ:6年

6/3(月) 租税教室~6年生 -

横須賀市の職員の方をゲストティーチャーとしてお迎えし,租税について学びました。

国際的に見て日本の税制ってどうなの?税金にはどんな種類があるの?…から始まって,「1億円」を実感するコーナー,税金がなくなったら世の中どうなっちゃうの?を描いたアニメーション視聴……様々な側面から学習しました。

皆さんが学校でお勉強するためには,年間で一人当たり88万円くらいのコストがかかっている(税金が投入されている)んですよ……私たち教職員にとっても,実感に迫る例を挙げて,結びとしていただきました。

大変,充実した学びの場となりました。講師の皆様にはこの場をお借りしてお礼申し上げます。公開日:2024年06月03日 11:00:00

更新日:2024年06月07日 10:42:35

-

カテゴリ:6年

経験をショートカットさせてはいけない~6年図工 -

「私の大切な風景」。6年生が図工で取り組んでいる題材です。昔の人たちはこういう場面を見ると,「あっ,写生ね,懐かしいサぁー」という感じでとらえてしまうのですが,ちょっと違います。少なくとも,風景をナマのまま,かき写す,というわけではありません。あれこれ理屈を言い始めるときりがないのですが……(笑)。どちらかというとこんな感じです。

「私の大切な風景」。6年生が図工で取り組んでいる題材です。昔の人たちはこういう場面を見ると,「あっ,写生ね,懐かしいサぁー」という感じでとらえてしまうのですが,ちょっと違います。少なくとも,風景をナマのまま,かき写す,というわけではありません。あれこれ理屈を言い始めるときりがないのですが……(笑)。どちらかというとこんな感じです。

まずは主題に相当するようなものを生成する。この題材の場合は「私の大切な」に当たります。6年生まで生活してきた学校という空間の中で,大切だった,大切な…風景ってどんな……?というところから,かきたい(表したい)ことを見つける,ということです。

教室回りをしていて,絵をかく子供たちに思わず「いいところ,選びましたねえ……」なんて声をかけてしまうのだけど,その「いいところ」はあくまでも私が思った「いいところ」でしかなく,その子にとっての「いい(=大切な)ところ」は,もっと作品を深くみたり,作者の言葉に耳を傾けたりしないとわからないのだ,ということになります。

図工の教室では,先生からの様々なアドヴァイスが……

「“くろ”はね,そのままチューブから出して使っちゃうと,強くなっちゃうから,自分でつくってみましょうね!」

黒は自分でつくる……ここからさまざまな学びが広がります。その学びの履歴はパレットに残されていきます。

一人一台端末で撮った写真を参考画像とし活用している児童もいます。これについては……,昨年(2023年)の横須賀市児童生徒造形作品展の折にいただいた,小林教科調査官(図工美術指導にかかる国のトップ=学習指導要領編集責任者)のご指導をいつも念頭に置いています。「コロナ禍によって、一人一台端末が普及して、図工でもどのような活用の仕方ができるか、様々な検討や実践が行われました。しかし今はただ使うのではなく、どのような場面で使うと効果的なのか…ということを検討する段階に入っています」

例えば、「学校の風景」を絵に表す題材で、端末の写真機能を使ってその風景の写真撮影をして、その画像を見ながら絵を描 いていたとしたらどうでしょうか 。 小林先生からは、感性や想像力を働かせるには、実際に触れたり見たりすることが大切 とご助言いただきました。そして、「経験をショートカットさせて はいけない 」という新たな角度からも図工について 考えていきたいと思いました 。(横須賀市造形教育研究会「図工web」より)児童の皆さんそれぞれの「大切な風景」って……?,作品の完成を楽しみにしています。

公開日:2024年05月23日 14:00:00

更新日:2024年05月27日 13:15:53